周晓枫:分析张艺谋

来源:《书摘》 作者:周晓枫

《三枪》开拍在即,有一次打开工作室的电视,就看到娱乐节目对张艺谋的系列报道。我们和张艺谋一起暂停手里的活儿,一起看。

记者追踪到西安,拍摄到他的前妻肖华孑然一身,并且张艺谋的高龄母亲也独自住在单位的房子里。随后采访的,是张艺谋陕棉八厂的昔日工友,他提到张艺谋有一个弟弟身患残疾,在路边修自行车。这些镜头组接在一起,感觉张艺谋背信弃义,是个不孝且毫无情义的冷血之辈。张艺谋看完节目,不予置评,关了电视,接着开会。

我忍不住,停下来追问:“你弟弟修车?”张艺谋简单回答:“早就不了,十几年前的事,那时大家都不容易。”前妻肖华涉及私事,我不好问,可关于张艺谋母亲的寡居我疑窦丛生。张艺谋出国的时候经常带着母亲,庞丽薇(张艺谋的助手)专程陪同照顾。

我特别轴,心里有什么事儿绕不过去,便死死追问张艺谋——既然与母亲的关系并非疏离,为什么不申辩?对于一个公众人物来说,有义务对社会起到示范作用,而不应这么放任诋毁。

张艺谋的表情略带不解:“我孝顺不孝顺为什么要表演给公众看?那是我自己的事,问心无愧就可以了。”我说:“那是你自己的逻辑!不要以为洁身自好就可以息事宁人,如果公众对你抱持负面的看法,讨厌你、恶心你,谁还有兴趣看你的电影?”就是在这种情况下,张艺谋给我讲了高仓健和他母亲的故事。

高仓健是个孝子,但令人震惊的是,他没有出席母亲的葬礼。舆论一片谴责和声讨,但高仓健选择沉默。墓园的看守者却发现,凌晨,高仓健母亲的墓碑前有一捧刚刚献祭的鲜花,而微雨中那辆久久停着的悄无声息的汽车同样悄无声息地离去。在拍摄《千里走单骑》期间,高仓健并无任何苛刻的要求,只有一样:高仓健到了剧组,第一件事就是摆好母亲的遗像——他随身携带母亲照片。他的要求就是,每天要一束鲜花,供奉在母亲遗像前。对高仓健的行事风格,张艺谋极为认同和尊重。他对我再次强调:“孝顺不是作秀,它是你内心的情感,用不着证明给别人看。”

我在工作室多次见到张艺谋的母亲,她半年住在北京,半年住在西安。这位皮肤科大夫,皮肤有着高龄者不多见的细润光泽,眼神也透亮。我甚至看不出曾经的苦难留下的痕迹,她有种乐观、明亮而爽朗的东西,和她聊上一会儿,很容易感受到她的亲和与积极。

那段暗指张艺谋不孝不义的电视节目,他不予置评。但张艺谋交代了庞丽薇一句:“不要告诉我妈,免得她担心。”事后,庞丽薇得知,老太太的研究生每天都帮她上网,这段节目她早就知道——担心张艺谋在意,她就没有提。知情的两个人,为了对方考虑,都不提此事。

1932年出生的她老人家从未真正退休,即使已经八十多岁的高龄,她至今每年都有一段时间坚持在西安出诊看病,每周两次,每次接待的患者都在60个以上。

在北京时,老太太喜欢跟着张艺谋看各种演出,不过,从来不坐在儿子旁边,却坐在远离闪光灯的角落。我建议张艺谋陪着老太太坐在一起,哪怕一次,我说那些指责他不孝者就可以闭嘴了。张艺谋断然拒绝,依然是那句话:“他们爱说什么说什么。”他死不吭声,死不辩解。

张艺谋一方面是个话痨,他能连续十几个小时地说,长年如此;另一方面,对私人领域的事情,他的沉默同样到了匪夷所思的程度。冯小刚的电影《甲方乙方》里,李琦饰演的角色生动传神,面对严刑拷打,他“打死也不说”。在我看来,张艺谋才是这个角色在生活中的实践者。当年与巩俐的情殇,他打死也不说;后来与张伟平的分裂,他同样打死也不说。

与张艺谋合作,对我最大的收获,是我比原来能够承受委屈和误解。我干活并不惜力,只是受不得委屈,生怕被别人误解。现在,我比过去无动于衷,不再对负面评价反应过激。我明白自己不可能被多数人喜欢,明白自己必然面对反感和厌恶,但只要问心无愧,天高地远、水净沙明。

张艺谋与高仓健

高仓健,在日本地位特殊,令人格外尊重,就像个长年隐居的神。

高仓健喜欢张艺谋的《一个都不能少》,他向张艺谋表达,自己很想参演一部类似这样的电影。张艺谋的《英雄》中,李连杰饰演的无名,最早是为高仓健准备的,角色设计为一个年老的哑侠。剧本给了高仓健,但高仓健婉拒。张艺谋事后反省:“我一琢磨就明白了,是我的境界低了,和他相比,我显得庸俗和肤浅。高仓健根本无意于什么商业大片——人家要的是情怀。”张艺谋此后为此花费几年时间,为高仓健量身订做,倾力打磨表现父子情的剧本《千里走单骑》。

《千里走单骑》的拍摄使两人加深了情谊。我错觉,这是两个古代范儿的侠客,一诺千金,去留无碍。他们对彼此肯定、关爱、信任、惦念和激赏,都不擅言辞,只是无声践行。比如张艺谋每次离开日本,临走之前一回头,总能看到高仓健从某个角落闪现出来,远远地朝自己鞠躬告别。语言不通,更使他们之间的交流具有一种沉默的庄严。

这位当时已七十多岁高龄老者顶风冒雪,驱车五六个小时到深山古庙,独自在空旷的大殿里站立两三个小时,为张艺谋默默祈福。

因为喜欢张艺谋的为人,高仓健在日本买了一辆捷豹,整车用爱玛仕重新做了内饰,送给张艺谋作为礼物。高仓健每天自己开一圈,遛车,因为汽车过了磨合期,张艺谋开起来舒服。高仓健属于润物细无声的类型,替张艺谋想得太周到了。

当时到日本去见高仓健的,除了张艺谋,还有同去的张伟平以及张伟平的助手王晓华。王晓华通晓日语,兼任陪同和翻译。这辆捷豹车,需要张伟平从海关办理入境手续,张伟平当场满口答应。

没想到,张艺谋回国以后,节外生枝。

高仓健给张艺谋写了封信,张艺谋没多想,就让王晓华翻译。高仓健的信里有一句特别的话,大意嘱咐张艺谋:作为一个国际导演,你要坚持自己内心对艺术的选择,不要被制片人束缚和控制。张伟平从王晓华那里得知高仓健的奉劝,勃然作色,觉得自己的利益受到了侵犯。他要求张艺谋少和高仓健来往,当然也附加了许多坏话。张伟平的霸道表达是:“我就是不喜欢别人接近你,别人跟你关系近了,我就不舒服,就吃醋,就嫉妒。”

这种情况下,高仓健送给张艺谋的捷豹车,自然是运不回来了。

父亲的遗言

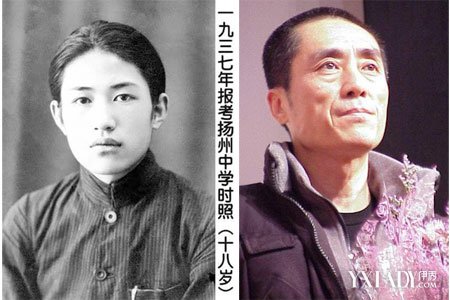

张艺谋的父亲与张艺谋本人

张艺谋的父亲还在世的时候,只见过张伟平两三面,反对自己的儿子与张伟平合作。1997年张艺谋父亲过世之前,最后一面见张艺谋,老人留下遗言:“与张伟平的合作,让我非常担忧,想起来就闭不上眼睛。从面相上看,张伟平不善,如果合作得不好,你们一旦分手,你肯定遭到报复。你根本不是张伟平的对手,对付不了他。”

张艺谋说自己当年不以为然,父亲胆小怕事,难免有老年人的过虑;后来的桩桩件件,证实父亲所言不虚。张艺谋目睹张伟平对他人的报复,联想起父亲的遗言,他涌起阵阵寒意。张艺谋畏惧遭到无休无止的报复,他觉得自己根本没有能力与张伟平较量和抗衡。张艺谋多次想过分手,但一想到此后如影随形的追杀和围剿,就放弃了。他还是想把精力放在创作上。张艺谋选择逃避,以更努力地工作来逃避未来的威胁。

凡事不能过界太多,否则,物极必反。超生问题的爆发,恰恰坚定了张艺谋离开的决心。张艺谋对我说:“我一旦选择面对,什么结果我都能接受,无论是关铁窗还是挨刀子,我认。”是的,人一旦面对自己的软弱,恰恰是不再软弱的开始。

艺术上的非理智

张艺谋热衷创新,这本来是好事,但他求变不求稳,结果可能是石破天惊,也可能是鱼死网破。奥运会之后,失策地拍了《三枪》。

张艺谋喜欢艺术上的冒险, 甚至不怕干出“牛逼变傻逼”的事儿。张艺谋自由创意时的飞扬,会让他专注到忘记基础逻辑,其错误之简单,能达到令人瞠目的程度。

记得有一次讨论剧情,说一对夫妻有个女孩,女孩并非亲生,女孩自己不知情,家里谁知情、谁不知情呢?他说:“奶奶知情,爸爸知情,妈妈呢?哎呀知情人太多,妈妈不知情为好。”我们反驳:“妈妈知情、爸爸不知情才对啊,这是常识。”但张艺谋在他自己的频道里,坚持剑走偏锋,要走和别人不一样的路数。他肯定地总结:“我们就是不让妈妈知情,太俗套!”我们匪夷所思!张艺谋两耳不闻窗外事,继续构思故事,半天才猛然醒悟:“噢,对啦,我要是个女的,自己的肚子大没大过一定是知道的。”这么低端的常识问题,他都会发生认知系统上的障碍。每当沉浸在情节设计里,他一意孤行,就到了不理世事、不辨是非的绝境。

张艺谋就是这么个人,一旦走偏,不可思议。而且以后还会发生。

艺术上,张艺谋缺乏“理”,而“智”旺盛。也有理非常强悍的时候,可那时,智又不见了——他的理与智,不同步。张艺谋,人格分裂得远比别人厉害。也许这是他的特色?

《归来》

我在台湾旅行的时候,读到严歌苓《陆犯焉识》电子版。读罢掩卷,泪落如雨,随后我给歌苓打电话——那天,正是她父亲萧马过世的日子。推荐给张艺谋,我心怀犹豫,因为这个题材容易胎死腹中。从我的个人趣味上,不喜欢《十面埋伏》《黄金甲》和参与其中的《三枪拍案惊奇》。有些片子虽热闹,而与人们的内心情感没有发生真正的擦痕。我喜欢《陆犯焉识》这样的小说,更深知改编成电影的艰难。

《陆犯焉识》改编的电影《归来》完成之前,我本人,受到甚至是来自朋友的质疑——他们说我相当于“卧底”,拿这么个题材给张艺谋,不管是故意还是无心,效果必成对张艺谋的“陷害”。

多次听到这样的论断,我忧心忡忡。我曾在剧本进行期与张艺谋探讨过:

张艺谋说他们这代人,对“文革”还有记忆和了解,如果沉于遗忘,或者导致多少年后解禁后的“戏说”,是非常可怕的。如果电影行业只是娱乐至上,那么,历史只能成为最后的哑言者。张艺谋认为,遗忘,不仅是冯婉瑜的个人病症,它也是整个民族处理历史的方式。它是面对难以承受之痛的回避。遗憾的是,这种回避带来的是新的灾难。这种自我欺骗,同时又包含在某种隐忍与麻木中对生活的努力适应,因而是复杂和令人心酸的。

张艺谋认为自己有责任也愿意承担风险,他决心孤注一掷。文革,在中国的文化语境里显得“过时”,那么多人坦然地陈述这样的观点——听起来多么自然,又多么震惊。我们义愤填膺地谴责日本否认南京大屠杀,轮到处理自己的历史,我们又如何做到公正面对?我们看得见别人的背部,却看不到自己的脸。张艺谋反问:“如果说‘文革’题材过时了,那么是不是说‘二战’题材也过时了?是不是奥斯维辛可以不必作为纪念馆而存在?”他说:“不用关心票房,不用整天声讨审查制度,只问在现有条件下,我们能够尽自己的最大努力做到什么!”与其作为旁观者指指点点,不如用自己的血肉之躯去碰撞边界。

我看到,坐而论道的评论者说《归来》“消费‘文革’”。坦率地说,整个创作团队谁也没有那个胆量去“消费‘文革’”——当时都不知道电影能否在院线上映,性命攸关的生死问题尚且悬而未决,谁有闲情逸致玩什么消遣?

《归来》上映后,有一种意见,说张艺谋狡猾,避实击虚,如果不能血淋淋地触及“文革”,那还不如不拍。这些话,听来让人无法辩解。《归来》即使没有达到所谓的理想境界,为此的努力乃至遭受的挫折,我们无悔。我记得自己有一天点击网上的相关评论,突然,热泪盈眶······因为,那句同道的话如此击痛穴位,让我心怀被理解的感恩,他说:“这个题材,能够碰触就是勇气,能够上映就是生存智慧。”

妖魔化背后的张艺谋

张艺谋被妖魔化的过程有着他自己不可推卸的责任,在某些方面,他确实有着非人的“妖魔气质”。他所遭受的挫折匹配于所获得的声名,没有什么可申冤叫屈的。每个人都需要为自己的行为负责,所收获的,都是自己所种植的结果。米兰•昆德拉在《认》中这样写道:“永远不要认为我们可以逃避,我们的每一步都决定着最后的结局,我们的脚正在走向我们自己选定的终点。”

超常的优点和惊人的弱点,极端地汇聚在张艺谋这一个体上。同时,张艺谋不乏味、不拘谨,必须承认,他是会犯错的人。

每当影坛上的国际友人来访,经常提到的名字总是张艺谋。网上喷子以此诟病,说张艺谋就知道拉大旗做虎皮。可,又难以否认,斯皮尔伯格、高仓健等等与张艺谋似乎相处甚欢,有着远远超出工作需要的情谊······甚至,他们就是喜欢张艺谋这个人。这些巨擘算是阅人无数,为什么他们这么糊涂,看不出张艺谋是只虚伪的老狐狸?是不是,语言不通,反倒较少受到主观意识的干扰,更容易进入内心的交流?

我没有长期在国外生活的经验,不了解国际友人们的思维方式,能说的是与国内编剧的合作。导演折磨编剧,尤其张艺谋这种恨不得榨干所有人创造力的工作狂,最易与编剧结仇。过程中肯定有过剑拔弩张、你死我活的对立阶段,哪个编剧不是恨他恨出个拳头大的洞?但合作之后,问问他们对张艺谋的态度——刘恒依然说“敬佩”,邹静之依然说“人好”,严歌苓依然说他“诚恳”,肖克凡依然说他“厚道”。看一个人和什么样的人交往,大概能判断他是什么样的人。虽然,他们与张艺谋多是出于工作上的交往,并非意趣。

对张艺谋似乎人神共愤的批斗里,除了秉持公正的社会良心外,我们的群起攻之里,是不是也暴露了人性的暗斑?

我看到的,是一个非神非鬼的张艺谋:他的非凡与局限,他的谨慎与糊涂,他的清醒与混乱,他的被动、隐忍、懦弱、畏怯以及积聚其中的爆发力,他看起来的游刃有余与举步维艰······张艺谋既非三头六臂的超级英雄,也非十恶不赦的卑鄙小人。

张艺谋的作品就像他的性格一样,有过人之处,也有重大缺陷。从既往经历和各种综合指数上看,张艺谋忽高忽低、忽左忽右、忽上忽下、忽东忽西,不能预测下次掷出的骰子点儿大点儿小,不知道下部作品到底是他的喜马拉雅还是他的滑铁卢······

我们的文化里能否容忍这种创作上的异类:他的发挥不稳定,他所作所为并非绝对的道德楷模,但他的确曾经有过人的精彩呈现,并且,依然愿意冒险向凛冽的高寒之处飞越,依然愿意去试探自己的极限?我们可否能有更多的耐心、更多的宽容哪怕更多的严厉,去关注一个艺术创作者的起伏甚至是踉跄的轨迹,而不是像对待悲剧的渡渡鸟那样,因其庞大和笨拙,我们就亲手制造它的绝迹?

是否,廉颇老矣,不如杀来吃肉?

(摘自《宿命:孤独的张艺谋》)